Novel Baswedan dan Revolusi Mental

Karena perhatian nasional akhir-akhir ini terkonsentrasi pada isu capres-cawapres, keaktifan kembali penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan relatif luput dari perhatian publik. Padahal, pada hemat saya, KPK sebagai lembaga dan Novel dan kolega penyidik di dalamnya selama ini telah bertindak sebagai ”jantung” program Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

”Korupsi,” tulis Jokowi di Kompas (10/5/2014) dengan judul ”Revolusi Mental”, ”menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang kebangkrutan ekonomi di 1998 sehingga Indonesia harus menerima suntikan dari Dana Moneter Internasional yang harus ditebus oleh bangsa dengan harga diri kita.” Dan dalam konteks pemberantasan korupsi, Jokowi menegaskan dalam tulisan itu: ”Terlepas dari sepak terjang dan kerja keras KPK mengejar koruptor, praktik korupsi sekarang masih berlangsung, malah ada gejala semakin meluas.”

Inilah salah satu yang mendorong Jokowi mencanangkan Revolusi Mental. Sambil menyatakan bahwa konsep dan rencana ini berbeda dengan Revolusi Fisik, Jokowi menekankan bagian terpenting Revolusi Mental: ”… penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.”

Kinerja Novel dan koleganya di KPK, dengan demikian, melaksanakan program Revolusi Mental Jokowi, yaitu penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bukankah dalam tulisannya sendiri Jokowi menyinyalir praktik korupsi kian meluas justru sebelum ia terpilih di akhir 2014?

Juga, bukankah kinerja Novel dan koleganya di KPK melaksanakan amanat Revolusi Mental yang dicanangkan Jokowi: penegakan hukum sekaligus menegakkan wibawa pemerintah dan negara? Bukankah penegakan wibawa pemerintah dan negara melalui penegakan hukum akan memberikan fondasi kuat bagi kekuasaan Jokowi sebagai Presiden RI akan lebih efektif dan penetratif?

Apa yang membuat program Revolusi Mental menarik perhatian masyarakat banyak adalah, seperti pernah saya tulis di harian ini, posisi sosiologis Jokowi sebagai post-elite leader (pemimpin pasca-elite). Sebagai ”rakyat biasa” dan pemimpin lokal di Solo, program Revolusi Mental yang dicanangkankannya terdengar sincere (tulus). Mengapa? Karena Jokowi dianggap rakyat bukan bagian dari elite dan karena itu tak terkontaminasi praktik koruptif Jakarta.

Serial berita penangkapan elite oleh KPK di akhir pemerintahan SBY yang disiarkan setiap hari telah menghapuskan kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan elite Jakarta. Maka, kemunculan Jokowi ke cakrawala politik nasional adalah ”eksperimen politik rakyat” untuk menemukan pemimpin di kalangan mereka sendiri. Program Revolusi Mental merupakan senjata konseptual pamungkas Jokowi dalam menerobos dinding-dinding tebal koruptif Jakarta, betapapun tebalnya. Ini terutama berkaitan dengan kian menjalarnya krisis kepercayaan ke pemerintah dan negara akibat praktik koruptif kaum elite Jakarta.

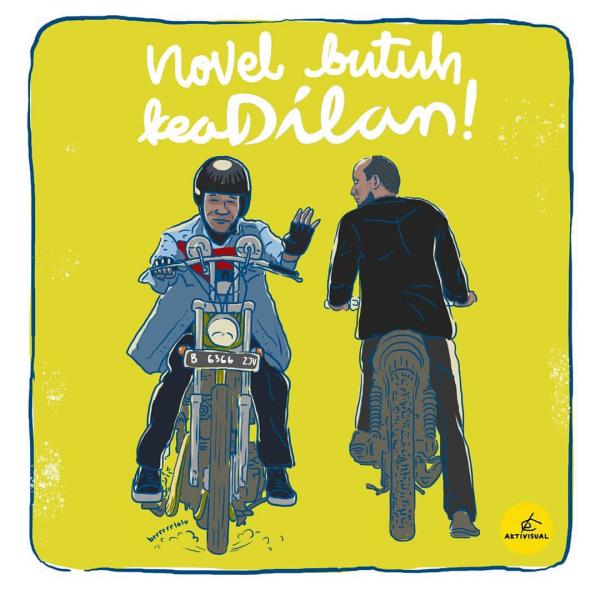

Secara struktural, ada harapan rakyat mencari keadilan dengan mempertemukan seorang pemimpin di puncak struktur politik Indonesia dengan aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK yang, antara lain, dimotori Novel dan kolega. Dalam arti kata lain, rakyat memimpikan padanan kepemimpinan politik dan penegakan hukum yang berjalan seiring: Jokowi dan KPK! Inilah, hemat saya, akar sosio-psikologi Revolusi Mental.

Taruhan politik Jokowi

”Impian” rakyat akan tegaknya keadilan ini bertemu dengan visi kaum intelektual kota. Trauma terhadap otoritarianisme rezim semi-militer Orde Baru (1967-1998), kalangan terakhir ini ”curiga” terhadap sosok kepemimpinan militer. Pertanyaan konseptualnya: apakah ”bayi demokrasi” di Indonesia ini bisa dititipkan kepada tokoh militer yang tumbuh dan berkembang justru di masa otoritarianisme semi-militer Orde Baru? Dengan memegang teguh rasa ”curiga” dan tak ingin berspekulasi tentang masa depan ”bayi demokrasi”, secara kolektif kaum terpelajar kota menggabungkan diri dengan kehendak rakyat: mendukung Jokowi jadi presiden di Pilpres 2014. Terus terang, saya termasuk di antaranya.

Akan tetapi, justru di masa Presiden Jokowi, KPK bukan saja kian dapat tekanan dari kiri dan kanan, melainkan juga penyerangan fisik terhadap Novel. Ironisnya, sejak penyerangan Novel pada 11 April 2017, tak ada indikasi yang bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas penyerangan itu.

Tentu, Jokowi telah menggoreskan sesuatu kepada Indonesia di bawah kepemimpinannya. Menggunakan frasa yang penah saya buat, Jokowi telah ”berhasil” menyatukan Indonesia melalui program pembangunan infrastruktur yang mereduksi distansi geografis. Senapas dengan itu, Jokowi juga ”berhasil” menyinergikan kinerja BUMN hingga mampu bertindak sebagai ”kuasi fiskal” dan mereduksi inflasi dengan program satu harga BBM bagi semua konsumen Indonesia. Walau harus menunggu dengan berdebar-debar tentang hasil akhirnya, kita mencatat bahwa Jokowi-lah, sebagai Presiden RI, yang berani mengambil keputusan tegas tentang divestasi 51 persen saham PT Freeport kepada pihak Indonesia.

Kendatipun demikian, kejelasan penegakan hukum atas penyerangan fisik Novel tetap merupakan batu sandungan politik bagi Jokowi di Pilpres 2019. Sebab, secara langsung atau tidak, ketakjelasan itu akan berpengaruh pada ”impian” rakyat mencari keadilan dan mengganggu persepsi kaum terpelajar kota atas kesungguhannya. Bukankah inti Revolusi Mental adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum agar pemerintah dan negara berwibawa?

Fachry Ali Salah Satu Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)

Tulisan ini disalin dari Harian Kompas, 23 Agustus 2018