KPK, Pilkada, dan Misi Bersih Jokowi

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang sudah masuk dalam daftar tersangka korupsi tampaknya dianggap mengganggu stabilitas politik dalam pilkada serentak yang berlangsung pada 2018 ini.

Pemerintah, melalui Menko Polhukam Wiranto, langsung memberi reaksi cepat atas rencana itu dengan melakukan rapat koordinasi khusus. Hasilnya, meminta lembaga antikorupsi menunda rencananya itu. Alasannya, para figur peserta pilkada itu sudah bukan lagi pribadi, melainkan sudah menjadi milik partai politik dan juga masyarakat pendukung (Kompas, 14/3).

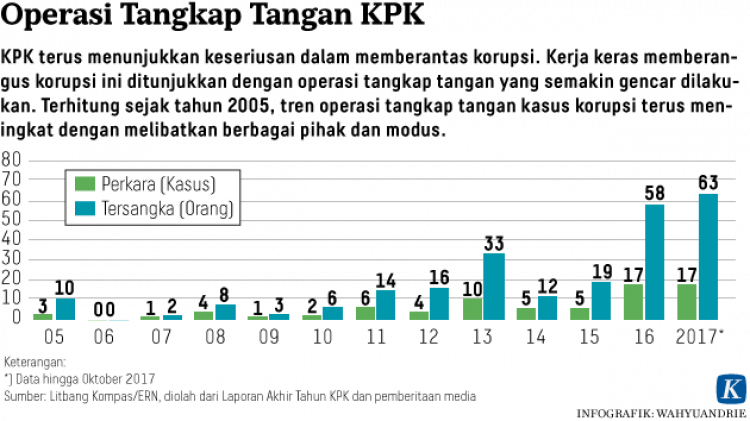

Langkah politik di pihak pemerintah itu tentu dengan mudah bisa dipahami karena terjadi semacam ”keguncangan jiwa pihak parpol” saat KPK belakangan ini mentersangkakan termasuk menangkap tangan (OTT) beberapa kepala daerah dan calon kepala daerah.

Maklum, sebagian besar figur di barisan pemerintahan sekarang merupakan anasir-anasir parpol, yang niscaya merasa wajah mereka seperti ”tersiram kotoran berbau busuk” lantaran kader-kader yang sedang bertarung merebut kekuasaan di daerah ditersangkakan oleh KPK.

Tak heran jika memanfaatkan posisi di pemerintahan untuk berupaya ”menghalangi” atau membujuk agar pemimpin lembaga antikorupsi menunda rencana itu. Apalagi jika dalam daftar yang diumumkan itu ternyata akan ada sejumlah figur dari parpol penguasa yang selama ini sudah disebut-sebut terkait atau bahkan sudah pernah dimintai keterangannya oleh KPK terkait dengan sejumlah kasus korupsi.

Hidup-mati

Upaya mencegah pentersangkaan para calon kepala daerah boleh jadi merupakan pertarungan hidup dan mati bagi parpol. Soalnya, jika itu dilakukan, sebagian besar parpol akan kembali menelan dua pil pahit sekaligus.

Pertama, parpol akan kembali merasa dipermalukan yang sekaligus tercitrakan negatif dalam menghadapi pemilu serentak (presiden/wakil presiden dan legislatif) pada 2019.

Apalagi jika para calon kepala daerah yang sekarang sudah berstatus tersangka (atau nanti akan ditersangkakan) belum tentu tidak buka-bukaan, antara lain, boleh jadi akan mengungkap aliran uang sebagai ”harga kendaraan” parpol yang ditumpangi.

Kedua, niscaya figur dari parpol yang akan ditersangkakan itu sudah akan pupus harapan untuk jadi pemenang dan atau memimpin di daerah otonom. Padahal, bagi parpol yang kadernya jadi kepala daerah menjadi bagian dari modal utama baik untuk meraih suara dalam pileg (dan juga pilpres), dan juga langsung atau tak langsung menjadi ”sumber dana” untuk aktivitas parpol asal kepala daerah itu.

Namun, apakah KPK salah jika nanti akan mengumumkan para calon kepala daerah yang masuk dalam daftar tersangka korupsi? Tentu tidak.

Jika pun dianggap keliru, itu hanya terkait etika profesi penegak hukum karena Agus Raharjo telah ”lancang” mengumbar atau membocorkan informasi internal KPK yang berdampak pada timbulnya kegelisahan sebagian pihak luar (dalam hal ini politisi parpol).

KPK harusnya langsung saja bertindak, tersangkakan, dan atau tangkap saja oknum yang terindikasi kuat pelaku korupsi; tak perlu gertak (bluffing) layaknya politisi atau aktivis.

Tak ada larangan

Pilkada serentak sebagai bagian dari pesta demokrasi lokal seharusnya dijadikan ajang pertarungan tampilnya figur bersih untuk memastikan pemerintahan daerah efektif sebagai ujung tombak kesejahteraan rakyat.

Dalam aturan yang berlaku, tak ada larangan KPK untuk mentersangkakan seseorang yang sedang bertarung baik sebagai calon kepala daerah maupun untuk posisi apa pun. Yang terpenting ada (alat) bukti permulaan yang kuat dan diyakini sebagai dasar melakukannya. KPK harus tegas jalankan mandat. Tak boleh pilih kasih hanya karena pertimbangan momentum pilkada atau kepentingan parpol tertentu.

Kecuali itu, KPK telah (dan akan) melakukan langkah strategis mencegah tampilnya figur korup yang akan memimpin daerah. Itu tentu sejalan dengan salah satu misi pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti yang tercantum dalam Nawacita (nomor 3), yakni ”membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”.

Pilkada serentak sebagai bagian dari pesta demokrasi lokal seharusnya dijadikan ajang pertarungan tampilnya figur bersih untuk memastikan pemerintahan daerah efektif sebagai ujung tombak kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks ini, ketika Menko Polhukam meminta KPK menunda pentersangkaan (termasuk penyelidikan dan penyidikan) terhadap sejumlah calon kepala daerah yang sudah terindikasi pelaku korupsi, maka secara terang benderang kontradiksi dengan agenda Jokowi-Kalla yang secara tegas tercantum dalam Nawacita. Bahkan, pada tingkat tertentu, political will politisi Partai Hanura itu telah mengindikasikan dua fenomena kritis. Pertama, ”upaya menghalang-halangi penegakan hukum”, khususnya dalam pemberantasan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime).

Kedua, sebagai bagian dari intervensi pemerintah terhadap penegak hukum yang sedang bersemangat untuk terus menjalankan tugas mulianya.

Harus dimanfaatkan

Gerakan KPK dalam memberantas korupsi sebenarnya harus dimanfaatkan pemerintah. Ini sudah pernah ditunjukkan Presiden saat pertama kali menyeleksi sejumlah figur yang masuk daftar calon kabinetnya. Mantan Wali Kota Solo itu meminta KPK dan PPATK mendeteksi apakah nama-nama yang berpotensi jadi pembantunya itu terindikasi korup atau tidak.

Hasilnya, KPK memberi isyarat adanya beberapa figur yang masuk dalam kategori stabilo merah dan atau kuning. Presiden akhirnya tak memanggil orang- orang yang sudah terindikasikan ”berperilaku kotor” oleh KPK itu.

Jika saja yang dilakukan Presiden pada awal masa pengabdiannya itu dijadikan contoh oleh pemimpin atau penguasa parpol, sebenarnya akan sangat konstruktif dalam menyelenggarakan pilkada yang bersih dari calon-calon korup. Soalnya, calon- calon kotor sudah terdeteksi sejak dini dan KPK bisa mengisyaratkan agar parpol tidak mengajukannya.

Namun, sangat disadari, jika itu dipraktikkan, KPK akan dituduh sebagai terlalu jauh mengintervensi parpol. Sementara, dalam tradisi parpol kita selama ini, tahapan dan proses perekrutan calon kepala daerah adalah momentum ”paling ditunggu-tunggu”, apalagi para figur ”berkantong tebal”.

Tak heran jika ada yang mengatakan, faktor kompetensi, moralitas, dan kapasitas figur bakal calon kepala daerah jadi ”sangat tak penting” karena yang utama adalah ”isi tas” atau ”kadar gizi” yang tersedia.

Laode Ida, Komisioner Ombudsman RI, Wakil Ketua DPD RI 2004-2014

Tulisan ini disalin dari Harian Kompas, 15 Maret 2018